"Der Penis ist ein Phallussymbol."

Woody Allen

Obwohl die Psychologie im Schach ein immer und immer wieder thematisiertes Gebiet darstellt, sind substantielle Beiträge umfassender Art auf dem Buchmarkt die Ausnahme, erst Recht, wenn man diesen stiefmütterlich behandelten Bereich der Flut an eröffnungs- und spieltaktischen Arbeiten vergleichend gegenüberstellt. Das erklärt, weshalb ein so hausbackener und wenig origineller Titel wie Munzerts „Schachpsychologie“ plötzlich zum „Standardwerk“ und „bestem Buch zur Thematik, weltweit“ erklärt werden konnte und sein Autor seither zum Schachpsychologieguru erkoren wurde. Doch das täuscht den kritischen Leser nicht darüber hinweg, dass seit de Groot und Krogius nichts Vergleichbares mehr auf den Markt kam, dass wir uns noch immer mit Modellen aus den 50er und 70er Jahren begnügen müssen.

|

Jeder ernsthafte Beitrag zur Schachpsychologie ist folglich wärmstens zu begrüßen und wenn zwei gestandene Professoren und Therapeuten sich des Themas ausgiebig annehmen, so darf man das Beste hoffen. Wally Festini, Professor in Padova und Bologna (?) und Davide Liccione, Leiter einer Neuropsychischen Klinik in Allessandria, haben vor nunmehr drei Jahren ein vielversprechendes Buch unter dem Titel: „Psychologie des Schachs. Kognitive, Immaginative und affektive Aspekte des Spiels“ herausgebracht, mit dem sie ein erstaunlich weites psychologisches Terrain abzustecken gedachten, denn die behandelten Themen reichen von methodologischen Überlegungen über die verallgemeinerte Charakteristik der Schachspieler und die zwischengeschlechtlichen Beziehungen beim Spiel, bis hin zur Untersuchung sozialer Repräsentationen und affektiver Symbolisationen. Und als sei dies alles noch nicht genug für ein einzelnes Buch, widmen sie sich auch noch dem Problem der kognitiven Leistung, dem Schach-Computer-Problem und dem Zusammenhang von Schach und Wahnsinn. Aber können diese Ambitionen alle eingelöst werden?

Gleich vorweg: Interesse verdienen lediglich die ersten vier Kapitel, denn was dem Leser auf den letzten sechzig Seiten geboten wird, hat mit psychologischer Forschung nichts mehr zu tun, insofern lediglich bekannte Texte referiert werden und dies noch nicht mal in kritischer Absicht. Der Erkenntnisgewinn tendiert gegen Null, zumindest für all jene, die schon einen Einblick in die psychologische Literatur haben. Da wird ein bisschen über Kurz- und Langzeitgedächtnis sinniert, ausgehend von de Groots psychostatistischen Untersuchungen über Patterns (Muster) und Memorierungsleistungen. Von daher wissen wir schon, und nicht erst seit Wally/Festini, dass das Kurzzeitgedächtnis des Meisters durchaus nicht besser arbeitet als das des Durchschnittsspielers (165), dass er hingegen sich auf Patterns stützen kann, die wiederum durch jahrzehntelange Erfahrung angeeignet wurden. So ist es dem durchschnittlichen Kurzzeitgedächtnis möglich, 7 ± 2 Informationen innerhalb weniger Sekunden zu speichern, und wenn es gilt, in dieser Zeit eine soeben gesehene Stellung zu rekapitulieren, dann ist der erfahrene Spieler, der sie etwa als Ruy Lopez, Archangelsk-Variante mit 10.Sc6 (wie in Anand-Topalov Linares 1997) oder als Stellung aus Aljechin – Capablanca identifiziert, eben im Vorteil, weil er sich alle Zwischenschritte sparen kann und statt 7 ± 2 Daten zu speichern, sich mit diesem einen Datum begnügen darf und demzufolge noch weitere 6 ± 2 Informationen behalten kann. Und bei ca. 50000 gespeicherten, erinnerbaren Figurenkonfigurationen, die dem Meister zugeschrieben werden, ist der Vorteil evident. Was diese Untersuchungen, schon bei de Groot, nicht leisteten, ist, zu fragen, weshalb 50000 gespeicherte Partiedaten die aktuelle Spielstärke derart beeinflussen sollen, denn Schach ist doch kein Memorierungsspiel, in dem derjenige gewinnt, der die meisten Stellungen abrufbar im Kopf hat. Kasparow gilt hierin ja als Meister aller Klassen, insbesondere im Eröffnungsbereich; von ihm Geschlagene werden seit Jahren nicht müde, zu betonen, dass sie nur gegen dessen Eröffnungsvorbereitung verloren hätten; tatsächlich aber ist seine Fehlerrate wohl auch danach ungewöhnlich gering. Anders gesagt: selbst wenn ein schwächerer Spieler bis in den 24. Zug die beste Eröffnung gespielt hätte und vielleicht sogar vorteilhaft stünde, so würde er noch immer gegen Kasparow verlieren. Die beiden Autoren sind sich des Problems sogar bewusst, können aber trotzdem keine überzeugende Lösung anbieten: „Da es ganz sicher nicht die Aufgabe eines Schachspielers ist, außergewöhnliche mnemonische Vorstellungen zu geben, so sehen wir jetzt, wie diese Interaktion Kurzzeitgedächtnis – Langzeitgedächtnis gestattet, das Spiel auf einige Züge voraus zu planen, um so das Hauptziel der Planung zu erreichen: den Sieg“ (175). Die bloße Behauptung ist noch kein Beweis für deren Richtigkeit. So bleibt doch nur ein mageres, zudem zirkuläres Endergebnis: „Also, eine derjenigen Qualitäten, die den guten Schachspieler (besonders den Meister) von einem normalen Spieler unterscheiden, ist die Fähigkeit, den Gebrauch des Langzeitgedächtnisses maximal auszunutzen, wobei sie sich auf die Hilfe von Informationen stützen, die fester Bestandteil des früheren Bewusstseins sind und die im Langzeitgedächtnis lagern“ (179). Aber wie? Aber wie?

Dieses Gefühl des Unbefriedigtseins stellt sich

beim Leser auch bei an sich originellen Gedanken der beiden ein, etwa wenn sie –

gegen den Mainstream – auf die Gefahren des Schachs für Adoleszenten hinweisen,

sofern bestimmte Bedingungen nicht gegeben seien. dass das Schach aggressives

Verhalten bei aufwachsenden Personen potenzieren könne, dass es Grund zu

Frustration, dass es zur, vor allem in Verbindung mit dem Computer, Droge werden

könne, das alles müsste empirisch belegt und inhaltlich vertieft werden, wenn es

denn Wert beanspruchen wollte, aber es bleibt einfach nur Meinung und deswegen

dürfen wir es wieder vergessen.

Im Computerartikel sinnen die Autoren ein wenig über das Deep Blue - Match nach,

ohne dass man den Bezug zur Psychologie noch erkennen könnte und im Abschnitt

„Schach und Wahn“ werden als Quellen doch tatsächlich Zweig und Nabokow zitiert,

deren literarische Helden bekanntermaßen Züge von Wahnsinn zeigten, als gäbe es

keine Differenz zwischen realen und literarischen Figuren. Hier wird ganz

einfach das Thema verfehlt. Sie kommen dann noch auf die psychoanalytischen

Arbeiten von – auch das sind alles alte Kammellen – Ernest Jones und Reuben Fine

zu sprechen, mit dem zweifelhaften Erfolg, festzustellen, „dass nicht das Schach

den Wahnsinn hervorruft, sondern, ganz im Gegenteil, dass sich ein psychisches

Unbehagen des Spiels bedient, um sich selbst zu verteidigen“ (216). Zu diesen

belanglosen letzten Kapiteln schrieben die Autoren selbst ein kongeniales

Schlusswort: „Psychoanalyse und Psychiatrie enthalten das Risiko, eine eigene

irrealistische Objektivierung zu produzieren, die in Versuchung führt, bewusst

oder nicht, einen wissenschaftlichen Überzug zu verleihen...“ (217f.).

Viel mehr ernst zu nehmen sind die ersten Kapitel des Buches; es sind auch jene, bei denen sich die Autoren auf eigens erstelltes empirisches Material berufen.

Das Buch hebt mit einer interessanten Prämisse an: „Das Schachspiel und die Spieler sind ein besonders interessanter Untersuchungsgegenstand für die Klinische Psychologie (sic!) und die Kognitive Psychologie. Unserer Meinung nach gibt es mindestens vier große psychologische Themen, die aus dem Schachspiel erwachsen:

1. die schachliche Beziehung zwischen Mann und Frau

2. die Verwicklungen des Spiels im Lichte seiner symbolischen und affektiven

Aspekte

3. die vom Spiel verlangten kognitiven Fähigkeiten

4. die Beziehung zwischen Mensch und Computer und seine Implikationen im Spiel“

(11)

Der ganze weitere Ablauf macht jedoch zu deutlich und stutzig, dass es vor allem das „Frauenproblem“ ist, welches die Autoren umtreibt und man wird sich fragen müssen, ob dieses verallgemeinerbar ist oder aber, ob es sich um ein rein privates Problem der beiden Männer handelt, das hier nur auf einen an sich mehr oder weniger neutralen Gegenstand projiziert wird. Was es bedeute, gegen Frauen zu gewinnen und zu verlieren und weshalb, welche differente Emotionen dies hervorrufe, das mag nicht für jedermann relevant sein und lässt sich auch nicht aus der bloßen statistischen Seltenheit eines solchen Aufeinandertreffens (aus der männlichen Sicht) erklären, wie die Autoren insinuieren wollen (12). Umgekehrt wäre es ja auch interessant, wie Frauen den für sie dauernden Kampf gegen Männer erleben, doch davon ist keine Rede. Viel mehr scheint hier ein Problem thematisiert, das in einer maskulinen Gesellschaft wie der italienischen ein viel größeres Bedeutungspotential besitzt als etwa in der unsrigen. Die Überlegenheits- und Dominanzidee des Männlichen lässt sich – die Erfahrung macht jeder Urlauber – quantitativ in groben Zügen als Süd-Nord-Gefälle beschreiben. Was die beiden Wissenschaftler hier also unausgesprochen leisten, ist vielleicht mehr eine Psychoanalyse der italienischen Machogesellschaft denn eine adäquate Beschreibung der Schachproblematik, wenngleich das „Problem“ natürlich existiert. Psychologische Untersuchungen haben aber stets die Aufgabe, nicht-allgemeintypische Verschiebungen auszuschließen oder die Relevanz entsprechend einzuengen.

Diesen und anderen Fragen will sich das Autorengespann mit Hilfe zweier methodischer Verfahren nähern: dem Interview und der semantischen Differenzierung, sowie freien Assoziationen und affektiven Kodierungen nach psychoanalytischem Modell (14). Entgegengesetztere Methoden kann man sich kaum denken; zum einen das strenge statistische Verfahren, zum anderen der Freifahrtsschein für wilde Phantasien. Beides kann interessant sein, aber ist es miteinander vereinbar? Akademiker würden freilich nur die erste Methode gelten lassen.

Die Umfrage umfasst nun folgende Daten:

44 verschiedene Fragen wurden gestellt, die zum Teil assoziativen (z.B.: Wie

fühlen Sie sich, wenn Sie gegen einen schwächeren Gegner gewinnen?), suggestiven

(z.B.: Scheint Ihnen das Schachspiel mit Situationen der Realität vergleichbar?)

und auswählenden Charakters sind (z.B.: Welche der folgenden Adjektive verbinden

Sie mit der Figur des Bauern: schön – hässlich +2 +1 0 –1 –2 usw.). Befragt

wurden zwei Gruppen von Turnierteilnehmern, wobei beide Gruppen unterschiedliche

Fragen vorgelegt bekamen. Die erste Gruppe bestand aus 100 Spielern, darunter 12

Frauen, der Mailänder Schachgesellschaft (Frage 1 – 35), die zweite Gruppe aus

40 Spielern, darunter 5 Frauen, der Provinz Alessandria (Frage 36 – 44). Die

methodischen Schwierigkeiten einer solchen Umfrage sind sofort einsichtig.

Erstens wird gegen eine statistische Grundregel verstoßen, die für eine

repräsentative Umfrage eine kritische Menge verlangt, die über 1000 Personen

beträgt. Und zweitens bedarf es immer einer Kontrollbefragung einer

Parallelgruppe. Wieso also die Alessandriner andere Fragen vorgelegt bekommen

als die Mailänder, ist schwer einzusehen. dass es logistischer Anstrengungen

bedarf, 1000 Schachspieler zu befragen, kann man sich vorstellen, aber die

Autoren hätten wissen müssen, dass eine Signifikanz einfach nicht vorliegt. Alle

nun folgenden Ergebnisse sind wissenschaftlich gesehen wertlos und nur unter

dieser Einschränkung zu lesen. Da die Autoren aber ausgiebig und vollen Ernstes

mit unzähligen Prozentrechnungen hantieren, muss fast fahrlässige Irreführung

unterstellt werden. So kommt es z. B., dass 4% in Margarete Thatcher und 2% (?)

in Ornela Muti die Dame symbolisiert sehen, tatsächlich verstecken sich dahinter

aber Einzelpersonen und Einzelmeinungen und es ist nicht anzunehmen, dass von

10000 Schachspielern, selbst in Italien, 400 ein Thatcher- und 200 ein

Muti-Symbol in den Händen zu halten glauben, wenn sie die Dame ziehen. Vielmehr

sollte man vermuten, dass der Prozentsatz dieser sehr konkreten Art Phantasie

gegen Null tendiert.

Trotz dieses geballten methodischen Unsinns ist das Buch eine Bereicherung der schachpsychologischen Literatur, weil es einige wirklich wichtige Fragen stellt und weil einige Antworten zumindest Tendenzen erahnen lassen.

So könnte der soziale Anteil von 29% (oder 29 Individuen) Angestellter und Beamter, 28% Studenten (aber ist das nicht die Verfälschung einer Universitätsstadt?) und 20% Unternehmer durchaus tendenziell der Realität nahe kommen und bestätigen, dass das Schach längst kein Spiel mehr des Arbeiters (11%) ist. Der Unternehmeranteil bei den Frauen war übrigens wesentlich höher (34%), was darauf hindeuten könnte, dass vor allem die selbstbewussten und erfolgreichen Frauen zum Schach finden, wenngleich – das dürfen wir nicht vergessen – es sich um 34% von 12 handelt, also rein zufällig sein könnte (31, 36). Die „Schlussfolgerung“ klingt zu gut, um sie zu unterschlagen: „...dass nur die Frauen mit einem bestimmten soziokulturellen Niveau sich der Schwierigkeit stellen, in einen exklusiven männlichen Kreis einzutreten... Das könnte auf ein Übertretungsverlangen hinweisen, sei es in der Berufswahl oder im Spiel. In diesem Fall erschien die Tendenz evident, sich mit dem Manne gerade auf dessen eigensten Gebiete zu messen: der intellektuellen Aktivität und dem Schachspiel“ (32). Auffälligerweise scheinen Frauen das Schach auch erst wesentlich später zu erlernen. Über 70% aller Befragten eigneten sich das Spiel während der Kinder- und Jugendzeit an, nur ganz wenige nach dem 29. Lebensjahr, außer bei den Frauen, wo 60% zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr mit dem Spiel begannen. Die Autoren interpretieren den Sachverhalt mit den diversen Motivationen: während die einen den schachlichen Erfolg suchen, nutzen die anderen das Schach als Entspannungs- und Freizeitbeschäftigung, ohne Karriereambitionen (35). Einleuchtender scheint jedoch zu sein, diese Differenz mit verschiedenen Erziehungs- und Entwicklungswegen verständlich zu machen.

Man kann einen der größten Vorteile der vorliegenden Arbeit darin sehen, sich, im Gegensatz zu den klassischen Studien, nicht auf die Meisterspieler als Ziel und Gegenstand zu beziehen. Ohne die Bedeutung der agonistischen Züge zu negieren, wird vorgeschlagen, eine mögliche Integration zwischen dem Schach und den vielfältigen Lebensaktivitäten in einem harmonischen Gleichgewicht, welches das Wohlbefinden und psychisch-physische Gesundheit wahrt, zu studieren. „Der schachliche Erfolg ist also nicht ein absoluter Wert: er kann Realisierungsziel sein, wenn er in die Richtung des psychischen Gleichgewichtes geht, aber seine obsessive Verfolgung kann auch ein neurotisches Symptom eines Unwohlseins und einer Disharmonie zwischen Spieler und Welt enthüllen“ (37). Jeder Leser mag selbst assoziativ Namen der Schachgeschichte und -gegenwart einsetzen. Man wünschte sich, dass mancher übereifrige, verbissene Jugendtrainer und/oder Vater die folgenden Worte verstünde: „Ein Kind, das mehrere Stunden am Tag am Schachbrett verbringt, könnte riskieren, vorzeitig ein zu bewegungsarmes Leben zu führen und sich einem ‚schweren‘ und (einseitig) ‚zerebralen‘ Spiel zu widmen, auf Kosten des Vergnügens leichterer und weniger in Anspruch nehmender, aber für sein Alter viel angepassterer Unterhaltungen“ (37), denn die Kindheit sei Vorbereitung auf das Leben in all seiner Vielfalt und das halte potentiell mehr bereit als nur Schachspielen1. Es geht, wie immer, um die rechte Balance. Aber auch in bereits nicht mehr ausbalancierten Situationen kann das Schachspiel zum Helfer, ja zum Lebensretter werden. Immerhin 11% der Gefragten „hatten das Schach genutzt, um kritische Situation physischer Krankheit und sozialer Notfälle zu meistern ... In allen diesen Fällen ging klar hervor, dass das Spiel einen ‚konsolidierenden“ Wert annimmt, der sich auf vier besondere Eigenschaften gründet:

- die Fähigkeit, vollständig die intellektuelle und

affektive Energie zu absorbieren, sich von der äußeren Welt abzuschotten;

- die Qualität der Unterhaltung;

- der relationale Aspekt des Spiels, der eine Beziehung mit einem ‚anderen‘

festsetzt, ob abwesend oder anwesend;

- die Kontraktion der Zeit, die im Verlauf der Partie schnell vergeht“ (39f.)

2

In dieser Attraktion liegt allerdings auch eine Gefahrenquelle und 13% der Befragten gaben den Aspekt auch an: wenn „das Schach die Aufmerksamkeit vollständig auf sich zieht, und gestattet, die Probleme des Lebens zu vergessen“, dann wird der „Aspekt der Flucht“ (41) aus der Realität angesprochen. Sofort erhält das an sich harmlose Spiel eine ethische Komponente, die für die Autoren - allerdings schon auf symbolischer Ebene - selbst im Spiel virulent ist: „Das Schach repräsentiert ein einzigartiges soziales Universum aus drei Motiven: erstens haben alle Figuren eine wichtige Rolle und der Sieg ist nicht an Einzelaktionen gebunden, sondern hängt von den Gruppenaktionen ab; zweitens ist der König allein, ohne die anderen Figuren, wertlos; drittens gewinnt der Spieler nur, wenn er fähig ist, und nicht, wenn er Glück hat. Also findet man auf dem Schachbrett mehr „Demokratie“ als in der realen Welt, wo die Macht nicht immer den Fähigkeiten entspricht und wo das Glück oft entscheidender Faktor ist. Schachspielen bedeutet also, für eine kurze Zeit in einem utopischen Universum zu leben, in einer idealen Welt der kompensatorischen Konnotationen“ (43).

Wenn Festini/Liccione sich dann dem heimlichen Herzstück ihrer Untersuchung widmen, der Mann-Frau-Beziehung, dann stehen Sie vor besagtem methodischen Problem, denn sie können sich auf lediglich 88 männliche und 12 weibliche Befragte beziehen. Und was tun, wenn von den 88 Männern auch noch 53% (sic!) behaupten, für sie sei es vollkommen irrelevant, ob da Frauen oder Männer gegenüber säßen, wenn also nur noch für 35% von 88 diese Differenz existiert? – der Rest hat noch nie gegen eine Frau gespielt. Nun, da heißt es zum einen Augen zu und durch: die Wissenschaft findet immer was und zum anderen hat man für diese Fälle die Psychoanalyse und das Unbewusste erfunden, denn die Männer, die kein Problem mit Frauen haben, die haben gerade eines, die verdrängen und verschieben fleißig, ersetzen und tabuisieren, und - aber das ist schon meine freie Interpretation - onanieren bestimmt auch exzessiv, um Penisneid, Kastrationsangst, Ödipuskomplex oder sonst was zu bewältigen.

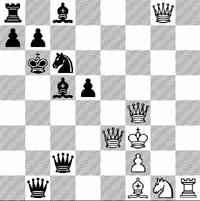

Den Alessandriner Schachfreunden, 40 an der Zahl, legte man ein Positionsdiagramm vor.

Weiß spielte gerade 10.Lg5 worauf Schwarz den

Springer nach a4 bringt, ein Zug, so wurden die Probanden unterrichtet, der von

Fachleuten als „genial“ bezeichnet wurde. Die Befragten sollten nun bestimmen,

welchem Spieler sie diesen Zug zurechnen: Benkö, Kasparow, Fischer, Judith

Polgar oder Keres3.

Selbiges galt für folgendes Diagramm:

Weiß hatte soeben Sd2? gespielt und Remis angeboten, was Schwarz, trotz Gewinnstellung, angenommen hatte (Sxf2!! hätte gewonnen, da der König wegen Dxe3 nicht wiedernehmen kann). Hier sollten die Probanden zum einen den Spieler benennen, der das Remis anbot und den, welcher es annahm. Das Verfahren ist an sich interessant und u.U. aussagekräftig, wird aber leider erneut durch unerklärlichen Dilettantismus gestört. Zum einen werden nicht Züge zugeordnet, sondern Adjektive („genial“) und da Fischer und Kasparow immer wieder mit diesen betitelt werden, ist das suggestive Ergebnis kaum überraschend (auf beide gehen 72% und nur 1% - bei 40 Teilnehmern!! - für Polgar), zum anderen werden Spiele verschiedener Epochen miteinander kombiniert, die gar nicht gegeneinander gespielt haben können, so dass eine statistische Verschiebung unausweichlich ist und schließlich sind die Partien Benkös etwa weit weniger im öffentlichen Bewusstsein, als die der beiden „Genies“. Tatsächlich brachte das zweite Experiment keinerlei verwertbare Daten. Das hindert die Autoren nicht daran, zur Schlussfolgerung zu gelangen: „dass die Schachspieler den männlichen und weiblichen Großmeistern verschiedene Qualitäten zuordnen“ (64). Aber selbst solche Generalisierungen sind unsinnig, auch wenn sie de facto nicht falsch sein müssen, denn weder repräsentiert Judith Polgar die Schach spielende Frau schlechthin, noch waren die Analysanden dazu angehalten, sie als Frau zu bewerten, sondern lediglich als Schachspieler(in). Was schließlich stümperhafte Untersuchungen nicht zu lösen vermochten, holen sich die beiden Professoren aus der psychoanalytischen und belletristischen Literatur.

Quantitativ gesehen nimmt der Abschnitt, der sich mit sozialen und affektiven Symbolisationen befasst, den größten Teil in Anspruch.

„Der Sachverhalt, dass viele Menschen dem Schach sehr viel Aufmerksamkeit und Energie widmen, kann nicht ohne Interesse bleiben. Man muss sich also fragen, was das Spiel bedeutet und welche metaphorischen Werte mit ihm verbunden werden“ (73). Das ist in der Tat eine der faszinierendsten und philosophisch interessantesten Fragen, aber leider lässt sie sich a priori nicht durch Umfrageergebnisse beantworten, sondern bedarf eines abstrahierenden Geistes und selbst, wenn ein solcher unter den Befragten gewesen wäre, er hätte innerhalb des Frage-Antwort-Schemas gar keine Möglichkeit, sich auszusprechen. So bleiben es wiederum nur Andeutungen und Winke, vage Ideen, die maximal späteren Untersuchungen als Anhaltspunkte dienen könnten. Erneut weigerte sich ein Drittel der Befragten, überhaupt eine symbolische Bedeutung im Schach ausmachen zu wollen, doch was die übrigen an assoziativem Reichtum zutage bringen, ist bemerkenswert. Für 60% ist es die Metapher des Lebens und nur 10 % - das ist überraschend - sehen eine Verbindung mit dem in der Literatur allzu oft bemühten Krieg. Die restlichen 50% nehmen in ihm u.a. die Unbarmherzigkeit, den Fleiß, das Ringen zwischen Passion und Rationalität, die Moral, die hierarchische Gesellschaft, Vorteil und Grenzen der Gesetze, die Unvorhersehbarkeit, die Dominanz der Schlauheit, das Leiden usw. wahr. (74f.); jeder für sich vertiefungswürdig. Die Autoren schließen etwas voreilig daraus, dass das Spiel nicht mehr so sehr den traditionellen Krieg repräsentiere (78), als ob man die Vielfalt nicht auch viel einfacher mit der Beliebigkeit derartiger Analogien interpretieren könnte. Zudem gibt es eine weitere entscheidende Differenz: „Das Schach ist ein ‚Krieg‘ unter Gleichen, während dies im realen Leben fast nie der Fall ist. Schließlich, im Krieg hat das Element des ‚Glücks‘ Bedeutung; im Schach dagegen kann man ‚Glück haben‘ wenn der Gegner fehlt, aber man kann nicht ‚unglücklich sein‘ (wenn wir verlieren, so deutet das auf das Fehlen von Fähigkeit oder Aufmerksamkeit hin)“ (79).

Die metaphorische Aufgeladenheit müsste sich auch anhand der einzelnen Figuren nachweisen lassen, worauf bereits die psychoanalytische Literatur, insbesondere Fine, hinwies, die in König und Dame Vater und Mutter sehen wollte und in der Partie das ödipale Drama durchzuspielen glaubte. Aber auch Carroll, Bontempelli und andere Literaten, verliehen den Holzfiguren menschliche Züge und luden sie damit affektiv auf. Akribisch wird nun jede einzelne Figur untersucht. Es genügt, dies anhand einer nachzuvollziehen, um zu begreifen, worum es den Autoren geht.

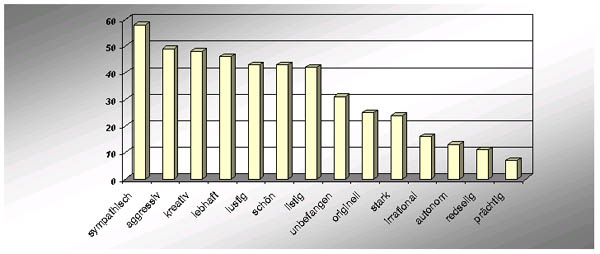

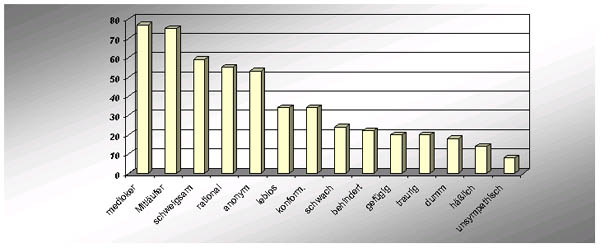

Welche der folgenden Eigenschaften verbinden Sie mit dem Bauern, wurden die Personen gefragt. (254) Heraus kam folgendes:

Das eigentliche Problem beginnt mit der Interpretation: was soll und kann man daraus ableiten? Für Festini und Liccione stand wohl schon vorher fest: „Der Schachspieler projiziert auf den Bauern die eigenen Fehler und Grenzen: deshalb liebt er ihn zum Teil, zum Teil aber verachtet er ihn. Kurz; der Bauer erweckt ambivalente Gefühle...“ (102) und Ambivalenz ist immer leicht zu konstatieren, wenn man nichts zu sagen hat. „Zuallererst hat der Bauer eine stark anthropomorphe Bedeutung, vergleichbar der Dame und dies wird nur noch vom König überboten, der menschlichsten Figur: 60% der Befragten identifizieren ihn mit einer Person“ (102). Dabei bedarf es doch nur ein wenig gemeinen Menschenverstandes, um auch diese Schlussfolgerung zu hinterfragen, denn sobald man sich klar macht, dass zwischen Ding und Namen des Dings eine wesentliche Differenz besteht, stellt sich die Frage so: Wird hier die Figur oder deren Namen Assoziationen ausgesetzt? Wie unterschiedlich die Konnotationen ausfallen, zeigt doch schon ein Blick auf die verschiedenen Sprachen: der Bauer im Deutschen erweckt ganz andere Phantasien als der „peon“ (Hilfsarbeiter) im Spanischen, der „pedone“ (Fußgänger, auch im Sinne Infanterist) im Italienischen oder das „bu“ (Kind) im Tibetanischen (vgl. 104). Wenn das Kind zur Dame wird, so wird es erwachsen, geht der Infanterist auf die gegnerische Grundreihe, wird er zum General usw. In vielen Sprachen gibt es dann ein identifikatorisches Transversionsproblem, insofern der männliche Bauer zur weiblichen Figur wird - ein gefundenes Fressen für heißgelaufene Psychoanalytiker und wenn dann, wie im Italienischen eine kannibalische Implikation auftaucht, weil die Figur dort verbal gegessen wird statt geschlagen, dann kann kein Freudjünger ungerührt bleiben. Tatsächlich erhitzen sich die Autoren, nach Dextreit und Engel4, am Problem des Partnertausches (Damenwechsel), der Mono- und Polygamie. Da fällt mir nur die Partie Aljechin gegen Grigoriev ein und ich frage mich, was sich die beiden bei dieser schlüpfrigen Stellung wohl gedacht haben...!?

Aljechin gegen Grigoriev

24. Th6 Dxf1 25. Db4+ Db5 26. Dd8+ Ka6 27. Dea3+ Dca4 28. Daxa4 Dxa4 29. Dxa4

Was wäre, wenn die Figuren ganz einfach Eigennamen

hätten oder nur mit Zahlen, Buchstaben etc. bezeichnet wären? Und liegt es nicht

in der Sache selbst, dass Springer/Pferd und Turm weniger leicht anthropomorph

gelesen werden können - wenngleich der Turm ein ideales Phallussymbol abgibt?

Man ist bei derartigen Überinterpretationen, die im Buch weitere 50 Seiten

einnehmen, geneigt, gütig zu lächeln, aber wenn es im wissenschaftlichen Gestus

daherkommt, dann wird die Sache ernst. Damit soll nicht in Abrede gestellt

werden, dass solche Assoziationen nicht existieren würden oder sie sinnlos

wären; im Gegenteil: sie zu untersuchen ist unbedingt vielversprechend, nur muss

der rechte methodische Rahmen abgesteckt sein und das wissenschaftliche Personal

muss lernen, die eigenen Ideen und Vorstellungen außen vor zu lassen, statt sie

in die Versuchsanordnung und Auswertung versteckt einzubringen. Wenn das

systemlogisch nicht geht, dann geht es eben nicht.

Man kommt zu einem widersprüchlichen Schluss, will man das Buch in wenigen

Worten charakterisieren: es ist ein Meilenstein in der schachpsychologischen

Literatur! Dies im Hinterkopf macht deutlich, wie weit der Weg noch ist dem

Gegenstand gerecht zu werden und welch große Spielräume noch vorhanden sind.

„Die Zeit bescherte uns viele Genies“, sagte der geniale Aphoristiker Stanislaw

Jerzy Lec, „Hoffen wir, es sind ein paar Begabte darunter.“

(Wally Festini/Davide Liccione:

Psicologia degli scacchi. Aspetti cognitivi, immaginativi e affettivi del gioco.

Rusconi. Milano 1998. 269 Seiten)

Jörg Seidel, 17.04.2002

_______________

Anmerkungen:

1 Vgl. Psychologie im Kinderschach.

2 Vgl. hierzu die ausführlichen Erlebnisberichte in: Andrea Hafenstein/Jörg Seidel: Schach dem Tumor

3 der Zug entstammt der Partie Byrne - Fischer, New York 1956

4 J. Dextreit/N.

Engel: Jeux d’échecs et sciences humaines. Paris 1984

Startseite des SK König Plauen weitere Texte von Jörg Seidel

![]()

http://www.koenig-plauen.de

Copyright © 2001 by Christian

Hörr. Aktualisiert am

17. April 2002.

Dieser Text ist geistiges Eigentum von Jörg Seidel und darf ohne seine

schriftliche Zustimmung in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet

werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor. Bitte beachten Sie dazu auch

unseren Haftungsausschluss.